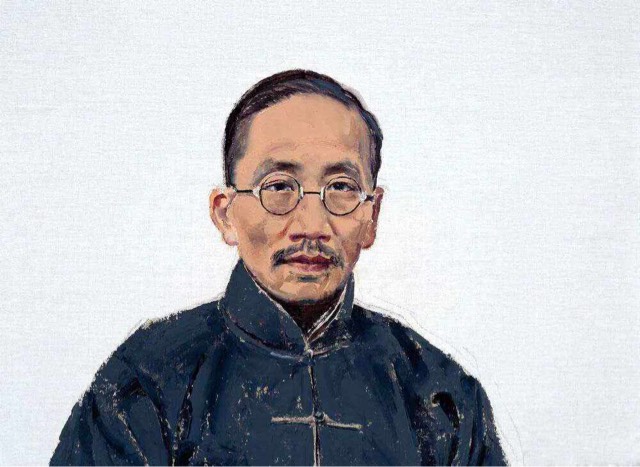

简介:蔡元培(1868年1月11日-1940年3月5日),字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,乳名阿培,并曾化名蔡振、周子余,浙江绍兴山阴县(今绍兴县)人,革命家、教育家、政治家。中华民国首任教育总长,1917年至1927年任北京大学校长,革新北大,开“学术”与“自由”之风。1918年10月23日,蔡元培等人发起组织成立和平期成会。1920年至1930年,同时兼任中法大学校长。1928年至1940年专任中央研究院院长,贯彻对学术研究的主张。逝世于1940年3月5日,终年72岁。 蔡元培为人宽厚、恻隐为怀,对中国社会及陋俗有透彻观察;两度游学欧洲、亲炙文艺复兴后的科学精神及法国大革命后的思潮。【粉丝网】他提倡民权与女权,倡导自由思想,致力革除“读书为官”的旧俗,开科学研究风气,重视公民道德教育及附带的世界观、人生观、美学教育。 梁漱溟曾说,蔡元培从思想学术上为国人开导出一股新潮流,冲破了旧有习俗,推动了大局政治,这是十分正确的。正是因为蔡先生的兼容并包、思想自由,使得新文化有了立脚之地,使得北大成为新文化运动的堡垒,科学民主的思想得以传播。因此从这个意义上讲,蔡元培不仅是现代北大的缔造者,也是中国现代大学理念和精神的缔造者。 蔡元培作为近代中国文化界的卓越先驱者,其著名的文化思想和学术观点,曾对中国的历史进程发生过重要的影响。蔡元培任北京大学校长时提出的“兼容并包”的学术思想,不仅成为他主持北大教育工作的重要指导思想,同时也是他所坚持的办学原则。此思想提出后,一批具有新文化、新思想的代表人物进入北大,北大因此而成为中国思想活跃、学术兴盛的最高学府。因此,“兼容并包”思想在接纳新文化、反对封建文化方面起到了积极作用。 蔡元培数度赴德国和法国留学、考察,研究哲学、文学、美学、心理学和文化史,为他致力于改革封建教育奠定思想理论基础。曾任教育总长、北京大学校长、人学院院长、中央研究院院长等职。 他为发展中国新文化教育事业,建立中国资产阶级民主制度做出了重大贡献,堪称“学界泰斗、人世楷模”。他提出了“五育”(军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育)并举的教育方针和“尚自然”“展个性”的儿童教育主张。他试图通过贫儿院的试验和推广,逐步以学前儿童公共教育替[2]代当时的家庭教育,最终实现学前儿童公育的理想。 他是中国近现代美育的倡导者,主张从家庭教育、学校教育、社会教育三方面实施美育,设想通过胎教院、育婴院、幼稚园三级机构实施学前儿童美育:把胎教作为美育的起点;让婴儿及其母亲生活在由自然美和艺术美构成的环境之中;认为幼稚园的美育一方面通过舞蹈、唱歌、手工等“美育的专题”进行,另一方面则要充分利用其他课内涵的美育因素,如“计算、说话,也要从排列上、音调上迎合它们的美感,不可枯燥的算法与语法。” 其72年的人生历程,先后经历了清政府时代、南京临时政府时代、北洋政府时代和国民党政府时代,一路经历风雨,始终信守爱国和民主的政治理念,致力于废除封建主义的教育制度,奠定了我国新式教育制度的基础,为我国教育、科学事业的发展作出了富有开创性的贡献。教育论著有《蔡元培教育文选》《蔡元培教育论著选》等。

全部语录:

1、 不问学问之有无,为争分数之多寡,误人误己,抵御德行,才能做他人榜样。 —— 蔡元培

2、 美育是最重要的、最基础的人生观教育。美的目的在于塑造完整的人,让人拥有不计利害的乐趣和更有魅力的生活。 —— 蔡元培

3、 教育者,非为己往,非为现在,而专为将来。 —— 蔡元培《觉醒年代》

4、 平时则放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无,惟争分数之多寡。 试验既终,书籍束之高阁,毫不过问。敷衍三、四年,潦草塞责,文凭到手, 即可借此活动于社会,岂非与求学初衷大相背驰乎? —— 蔡元培

5、 寒冰烈火更番过,地狱原来在我身。 —— 蔡元培

6、 美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。 —— 蔡元培

7、 大学者,研究高深之学问也。 ——蔡元培《任职北京大学校长之演说》 —— 蔡元培

8、 教育者,养成人格之事业也。使仅仅灌注知识、练习技能之作用,而不贯之以理想,则是机械之教育,非所以施于人类也 —— 蔡元培

9、 一个完整强健人格的养成,并不源于知识的灌输,而在于感情的陶养。这种陶养就在于美育。塑造全面完整的人,也正是美育的宗旨。人人都有感情,而并非都有伟大而高尚的行为,这由于感情推动力的薄弱。要转弱而为强,转薄而为厚,有待于陶养。陶养的工具,为美的对象,陶养的作用,叫做美育。 —— 蔡元培

10、 殊不知有健全之身体,始有健全之精神;若身体柔弱,则思想精神何由发达?或曰,非困苦其身体,则精神不能自由。然所谓困苦者,乃锻炼之谓,非使之柔弱以自苦也。 —— 蔡元培

11、 纯粹之美誉,所以陶养吾人之感情,便有高尚纯洁之习惯 —— 蔡元培

12、 教育是帮助被教育的人,完成他的人格,于人类文化上能尽一份责任;不是把被教育的人,造成一种特别的器具,给抱有他种目的的人去应用的。 —— 蔡元培

13、 文化是政治的先导。 —— 蔡元培

14、 美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。 —— 蔡元培

15、 那年大雪纷飞,我迎先生到北大来,如今天凉入秋,我却要送先生离开,不好受。 —— 蔡元培《觉醒年代》

16、 国文分两种:一种是实用文,在没有开化的时候,因生活上的必要发展的;一种是美术文,没有生活上的必要,可是文明时候不能不有的。 —— 蔡元培

17、 纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见、利已损人之思念,以渐消沮者也。 —— 蔡元培

18、 囊括大典,网罗众家;思想自由,兼容并包。 —— 蔡元培

19、 厚以责己,薄以责人 —— 蔡元培

20、 要有良好的社会,必先有良好的个人,要有良好的个人,就要先有良好的教育。 —— 蔡元培

21、 学生在学校内,既要有活泼进取的精神,又要有坚实耐烦的精神。有第一种精神,所以有发明、有创造。有第二种精神,利害不为动,牵制有不受,专心一志,为发明创造的预备。 —— 蔡元培《北大一九二一年开学式演说辞》

22、 凡德道以修已为本,而修已之道,又以体育为本。 —— 蔡元培中学修身教科书

23、 权力由义务而生。 —— 蔡元培

24、 《我在北京大学的经历》 —— 蔡元培

25、 教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。 —— 蔡元培

26、 若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。 —— 蔡元培

27、 我已经是退避三舍、一忍再忍,然斯人却步步紧逼,不依不饶。黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。那就让我这个所谓的蔡大龟,只好披坚执锐、上阵厮杀吧! ------蔡元培 —— 蔡元培《觉醒年代》

28、 教育是帮助被教育的人,给他们能发展自己的能力,完成他的人格,于人类文化上能尽一分子责任;不是把被教育的人,造成一种特别器具,给抱有他种目的人去应用的,……教育是要个性与群性平均发达的。 —— 蔡元培

29、 今诸君苟不于此时植其基,勤其学,则将来迫于生计,初而仕事,但任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。是误人也。误己误人,又岂本心所愿? —— 蔡元培

30、 爱国今后就是我们北京大学的灵魂和传统,我北大的学子不是要自己做官,而是要为国家出力,,要做国家的栋梁之才。 —— 蔡元培

31、 德育实为完全人格之本,若无德则虽体魄智力发达,适足助其为恶,无益也? —— 蔡元培

32、 与其守成法,毋宁尚自然;与其求划一,毋宁展个性。 —— 蔡元培

33、 各怀日新志,共证岁寒心。 —— 蔡元培

34、 我相迁流每刹那,随人写照各殊科。 惟卿第一能知我,留取心痕永不磨。 —— 蔡元培

35、 叱吒天风镇海涛,指挥若定阵云高。虫沙猿鹤有时尽,正气觥觥不可淘。 —— 蔡元培

36、 教员之教授,职员之任务,皆以图诸君求学便利,诸君能无动于衷乎?自应以诚相待,敬礼有加。至于同学共处一堂,尤应互相亲爱,庶可收切磋之效。不惟开诚布公,更宜遵义相助,盖同处此校,毁誉共之。同学中苟道德有亏,行有不正,为社会所訾詈,已虽现行矩步,亦莫能辩,此所以必互相劝勉也。 —— 蔡元培

37、 我常见胡适之先生有一个习惯,出门时常常携一两本线装书,在舟车上或其他忙里偷闲时翻阅,见到有用的材料,就折角或以铅笔做记号。我想他回家后或者尚有摘抄的手续。我记得有一部笔记,说王渔洋读书时,遇有新隽的典故或词句,就用纸条抄出,贴在书斋壁上,时时览读,熟了就揭去,换上新得的,所以他记得很多。这虽是文学上的把戏,但科学上何尝不可以仿作呢?我因从来懒得动笔,所以没有成就。 —— 蔡元培《我的读书经验》

38、 人之处世也,既有贵贱上下之别,则所以持其品味而全其本务者,固各有其度,不可以执一而律之,要在适如其地位境遇之所宜,而不逾其度耳。 —— 蔡元培《中国人的修养》

39、 我的不得法,第二是不能动笔。我的读书,本来抱一种利己主义,就是书里面的短处,我不大去搜寻他,我只注意于我所认为有用的或可爱的材料。这本来不算坏,但是我的坏处,就是我虽读的时候注意这几点,但往往为速读起见,无暇把这几点摘抄出来,或在书上做一些特别的记号,若是有时候想起来,除了德文书检目特详,尚易检寻外,其他的书,几乎不容易寻到了。 —— 蔡元培《我的读书经验》